Entretien avec Stéphanie Lacour

Spécialiste en neurotechnologies, Stéphanie Lacour dirige l’Institut interdisciplinaire Neuro-X de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), en Suisse. Ingénieure de formation, elle conçoit une science fondée sur le dialogue entre experts pour développer et implémenter la prochaine génération de dispositifs électroniques, idéalement souples, visant à communiquer avec le système nerveux à des fins thérapeutiques. En 2023-2024, elle est invitée à occuper la chaire annuelle Innovation technologique Liliane Bettencourt au Collège de France.

Comment est né votre intérêt pour la science ? Et plus particulièrement pour les neurotechnologies ?

Stéphanie Lacour : J'étais une enfant assez curieuse, qui voulait comprendre comment les choses fonctionnaient, et j’étais plus à l'aise dans les sciences que dans les matières littéraires. Ensuite, c’est mon intérêt pour la musique qui m’a orientée vers une carrière d'ingénieure. Étant flûtiste – j’ai hésité longtemps à m’engager dans la musique –, j'ai pensé que faire des études d'ingénierie acoustique me permettrait de combiner ces deux passions. Mais, par ma formation à l’INSA de Lyon, je me suis aperçue que ce sujet ne m'intéressait pas tant, alors que l'électronique – et en particulier ses interfaces avec le vivant – m'a très rapidement captivée. J'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en génie électrique, avec une spécialisation en technologie des dispositifs intégrés. Ensuite, pendant ma thèse, je me suis intéressée au développement de capteurs d’hydratation cutanée, préparés à l’aide des technologies de la microélectronique. Puis, je suis partie aux États-Unis, à l'université de Princeton, où j'ai découvert un monde complètement nouveau, tant au niveau de la thématique que de la manière de conduire la recherche. J'ai rejoint le Pr Sigurd Wagner qui s'intéressait à l'utilisation des matériaux électroniques en couches minces, autrement dit la technologie des écrans plats. J'ai appris à manipuler de nouveaux matériaux (plastiques, élastomères), exploré comment les intégrer aux procédés de microfabrication des dispositifs électroniques, et découvert qu’en déposant une fine couche d’or sur une gomme la piste métallique pouvait devenir « élastique ». C’était le point de départ de l’électronique déformable et de tous les dispositifs que mon équipe a développés depuis.

Comment en êtes-vous arrivée à explorer les potentielles applications thérapeutiques de ces dispositifs ?

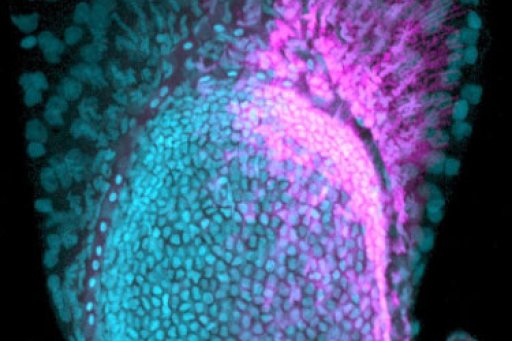

Grâce à une série de rencontres fortuites, j'ai commencé à travailler avec le groupe du Pr Barclay Morrison III, de l’université de Columbia, qui s’intéressait aux traumatismes cérébraux induits par des déformations mécaniques excessives du cerveau. J’avais développé des électrodes sur des supports déformables, et je me suis rendu compte que cette technologie allait pouvoir être utilisée pour leur étude. Nous allions mettre en culture des coupes de cerveau sur ces supports déformables, répliquer divers niveaux de déformation similaires à un traumatisme crânien, et enregistrer l’activité neuronale in situ. Ce travail a été un pivot majeur vers mon implication dans les neurosciences. Avant, mes recherches étaient très axées sur les matériaux et les dispositifs électroniques eux-mêmes, puis cette collaboration a fait office de révélation. Ces dispositifs mécaniquement similaires aux tissus biologiques pourraient être des points d’entrée efficaces pour communiquer avec le système nerveux. Plus tard, à Cambridge, au Royaume-Uni, j'ai eu envie d'en apprendre plus sur le fonctionnement des circuits neuronaux, donc j'ai rejoint le groupe du Pr James Fawcett, neuroscientifique expert dans la régénération des axones après lésion du système nerveux.

Comment ces neuroprothèses fonctionnent-elles ?

Un point essentiel d’une neuroprothèse est la communication avec le système nerveux. Or, celui-ci traite une grande quantité d’informations, sous forme d’impulsions électriques ; nous avons alors un point d'entrée naturel pour des électrodes qui viendraient « écouter ou moduler » ces signaux. L’électrode est un conducteur électrique qui établit le contact entre le tissu biologique et le circuit de mesure (ou stimulation). Elle est définie par son site – une surface bien définie au niveau géométrique, qui peut interfacer un neurone ou une partie du cortex. Elle est préparée avec un métal noble, souvent du platine, et est traditionnellement rigide, au mieux flexible. Or les tissus biologiques, comme le système nerveux, sont extrêmement mous et ont des formes courbes. Nous avons donc poursuivi le développement d’électrodes plus souples et déformables. Pour leur support, nous travaillons avec des polymères appelés « élastomères », ou gommes, qui jouissent de capacités élastiques très grandes – on peut étirer le matériau, parfois au double de sa longueur initiale, puis le relâcher pour qu’il retrouve sa structure initiale. En revanche, les métaux ne sont pas du tout élastiques.

Comment avez-vous contourné ce problème ?

Le point clé de nos travaux consiste à comprendre comment programmer de l'élasticité dans des matériaux qui ne possèdent a priori pas cette caractéristique. Nous avons déposé des matériaux électroniques en couche mince sur des supports comme les gommes. Ce faisant, on a remarqué que la couche métallique adoptait des topographies très intéressantes. Au lieu de la structure uniforme et continue nécessaire à leur conductivité électrique, on observait une couche chargée de craquelures. Ces dernières, en s’ouvrant et se refermant sous la contrainte mécanique, permettent au film métallique « d'absorber » les élongations engendrées, sans le déformer, un peu comme un accordéon. Le matériau lui-même n'est pas élastique mais, géométriquement, par la conformation de sa structure, nous avons réussi à induire une déformation réversible. Nous utilisions des couches métalliques de quelques dizaines de nanomètres pour induire ces microcraquelures, ainsi que de la silicone pour l’élastomère. Après cette observation, nous avons systématisé notre approche, en concevant tous les motifs pour ainsi programmer cette élasticité. L’avantage est le transfert de ces motifs sur n’importe quel type de matériau, comme le platine, voire le verre. Nous voulions avoir la palette la plus large possible, pour concevoir divers dispositifs électroniques compatibles avec les contraintes sévères imposées par une translation vers des applications cliniques, comme la toxicité, la stabilité et la performance des matériaux utilisés. Le platine, par exemple, est le matériau de choix pour toute électrode implantée, car il est très inerte, et présente un risque moindre de toxicité, par rapport à d’autres métaux.

Quels grands défis techniques et matériels reste-t-il encore à relever pour rendre ces dispositifs implantables et efficaces ?

Pour mettre au point une neuroprothèse, il faut concevoir un système qui inclut une source de puissance, des circuits électroniques qui permettent de générer et moduler des pulsions électriques imposées au système nerveux, de stocker, de filtrer et traiter l'information neuronale mesurée par les électrodes. Nous savons fabriquer des électrodes souples, mais pas encore de circuits électroniques souples, dans le sens biocompatible et implantable du terme. Pour atteindre les performances computationnelles de l'électronique nécessaires pour réaliser les mesures ou stimulations requises, nous avons besoin de silicium et de la technologie CMOS [1]. Aujourd’hui, nous sommes donc à une jonction : élasticité et biointégration contre rigidité et performance ; je pense que les prochains systèmes implantables seront hybrides. La partie à l'interface du système nerveux sera physiquement biomimétique, mais l'électronique restera rigide, elle sera miniaturisée et de plus en plus efficace au niveau computationnel et énergétique. Un autre point essentiel est l'encapsulation de ces structures. Pour implanter de l'électronique active – un circuit intégré en silicium – la seule option approuvée en clinique aujourd’hui consiste à l’enfermer dans un boîtier en titane scellé. Cette approche n’est donc pas du tout adaptée pour placer de l'électronique de manière invisible au niveau du cerveau, par exemple. Du reste, les technologies d’implants en couche mince n’ont pas encore démontré une stabilité à long terme, vingt à trente ans in vivo, nécessaire pour les prochaines approches thérapeutiques. Il y a donc un vrai défi scientifique autour du choix et de la conception des matériaux d'encapsulation pour assurer la longévité, la stabilité et la robustesse du système.

Quel est l'éventail d'applications thérapeutiques de ces prothèses ?

Aujourd'hui, les implants utilisés quotidiennement chez l’homme sont préparés avec une technologie proche de celle du pacemaker. D’abord, il y a les prothèses auditives, notamment l'implant cochléaire qui permet à des patients complètement sourds de récupérer une perception sonore et une bonne capacité auditive. La technologie est suffisamment avancée pour que des bébés nés sourds soient implantés à la naissance – une technologie qu'ils vont garder toute leur vie, ce qui illustre ce besoin de longévité et de stabilité de la technologie. Ensuite, l’implant de stimulation profonde du cerveau permet de contrôler certains troubles neurologiques associés à la maladie de Parkinson, la dystonie ou les troubles obsessionnels compulsifs. Enfin, l'implant de stimulation de la moelle épinière permet de soulager les patients qui souffrent de douleurs chroniques. La neurotechnologie vise aussi à offrir des solutions thérapeutiques et d’assistance pour des patients atteints de maladies neurodégénératives, comme la maladie de Charcot, l’épilepsie et les traumatismes comme une lésion de la moelle épinière. Cliniquement, à l’heure actuelle, seuls des implants de stimulation, pour moduler l’activité neuronale, sont utilisés. Nous n'avons pas encore de technologie implantable assez stable, efficace et intégrée avec la biologie pour effectuer de la mesure neuronale précise et sur le long terme. C'est l'un des plus gros défis. C'est important, car beaucoup de thérapies reposant sur ces neurotechnologies requièrent un système dit « bouclé ». Autrement dit, quand on stimule le système nerveux, on lui indique de faire une certaine action, le retour biologique induit va à son tour influencer le profil de la stimulation permettant un contrôle plus efficace et naturel.

Vous travaillez quotidiennement avec des ingénieurs, des médecins et des chirurgiens, entre autres. Comment naviguez-vous dans cette forte interdisciplinarité ?

Dans ce domaine, il est vital d’abattre les cloisons. Les neurotechnologies à venir n’auront un impact que si, autour de la table, se réunissent médecins, cliniciens, technologues, neuroscientifiques, ingénieurs et informaticiens. Nous devons résoudre un problème global qui appelle une équipe multidisciplinaire. Chacun a son domaine d’expertise, mais il faut vouloir franchir des frontières vers des domaines dans lesquels nous n'avons pas été formés. Je suis ingénieure, à la base, toutefois j’ai appris à dialoguer avec des médecins et des neuroscientifiques pour mieux comprendre leurs besoins, et leur présenter nos défis afin qu’ils appréhendent aussi les limitations de la technologie. Si un ingénieur travaille seul, dans son coin, il va produire un dispositif souvent trop complexe, que le chirurgien ne pourra pas utiliser. Or, il est vital de comprendre les besoins et les impératifs de l’utilisateur final du dispositif. Depuis une ou deux décennies, les acteurs universitaires prennent de plus en plus conscience du bénéfice d’un travail réalisé à l’interface des disciplines. Une question cruciale est de savoir comment former les gens à travailler au-delà des frontières disciplinaires, et je pense que le monde académique, en général, n'est pas encore très adapté à cela. À l’EPFL, nous venons d’ouvrir un nouveau programme de master interdisciplinaire, appelé « Neuro-X », qui expose les étudiants aux trois domaines fondamentaux des neurotechnologies : les neurosciences, la neurocomputation et l'ingénierie. La première promotion sortira cet automne.

Vous êtes invitée, pour l’année 2023-2024, à occuper la chaire annuelle Innovation technologique Liliane Bettencourt. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette chaire ?

L'élection à cette chaire me rend très humble et j'avoue que j'ai encore du mal à y croire. Je plonge dans l'inconnu ! Je suis très curieuse des rencontres que je vais pouvoir faire pendant cette année. J'espère que je saurai être la plus pédagogique possible pendant mes cours, afin de montrer ce qu'il est possible de faire avec les neurotechnologies de manière réaliste, et les défis que cela représente. Mon idée est de transmettre des notions et des connaissances les plus quantitatives et concrètes possibles sur un domaine qui est très à la mode ; la couverture de la neurotechnologie dans les médias et les réseaux sociaux peut donner une mauvaise idée de l’état de l’art. Ce qui me tient à cœur est d’avancer sur nos connaissances ; il faut mettre de nouvelles options de neurotechnologie au service de nouvelles thérapies pour les patients souffrant de troubles ou traumatismes neurologiques et leur donner la possibilité de continuer à vivre dans des conditions qui leur permettent de profiter de la vie.

Propos recueillis par William Rowe-Pirra

Glossaire

[1] CMOS : Complementary Metal Oxide Semiconductor – technologie de fabrication de composants électroniques.