À quelle période la « ville » est-elle née ?

La forme urbaine de construction, comme on l’entend aujourd’hui, prend ses racines peu avant l’époque archaïque (au VIIe siècle av. J.-C.). Avant cela, les villes avaient une forme qui nous est moins familière, au moins dans le monde occidental. Bien sûr, on ne construit pas une ville en un claquement de doigts, plusieurs générations sont nécessaires.

Depuis sa naissance, la ville est formée de toute une série d’espaces, publics et privés. Son point focal est l’agora, dans le sens du « marché ». Il y a aussi les lieux de culte, ceux liés à l’éducation, ou encore à l’administration, etc. Ce qui reste de la manière la plus pérenne dans l’histoire d’une ville, ce sont les lieux de culte. Un temple, une église, une synagogue ou une mosquée ont un symbolisme important dans l’imaginaire collectif, que l’on soit croyant ou non. Une ville parle en elle-même du fait de ces édifices et de leur organisation dans l’espace.

C’est la procédure de la structuration de l’espace urbain et périurbain et ses symbolismes que j’étudie pour l’Antiquité, par des analyses urbanistiques et topographiques, et en apportant des éléments de lecture de l’espace qui me sont propres.

Qu’est-ce que la topographie ?

C’est un terme qui vient du grec topos (le lieu) et graphie (l’écriture). La topographie révèle la manière dont un lieu prend forme à chaque moment de son histoire. La ville est un corps qui bouge constamment. Et ce corps vit, car il a un passé aussi légendaire que patrimonial. Comment les lieux gardent-ils en mémoire certains aspects de leur passé ? C’est une des questions principales de la topographie. On peut en parler du plus grand au plus petit : de la raison de la fondation d’une ville à un endroit géographique précis, au détail du décor sculptural d’un monument.

La difficulté avec le monde antique est que l’on n’a pas l’image sous les yeux, et c’est d’autant plus vrai pour l’époque archaïque qui nous a laissé peu d’éléments. Il faut donc rassembler le puzzle, avec des pièces manquantes. Il est aussi indispensable d’être capable de lire le grec ancien que d’identifier les anachronismes des sources, ou encore, de dater les vestiges archéologiques…

J’essaie de ranger les sources dans un ordre chronologique, d’associer la bonne description avec les bons vestiges et de comprendre comment tout fonctionne dans son ensemble.

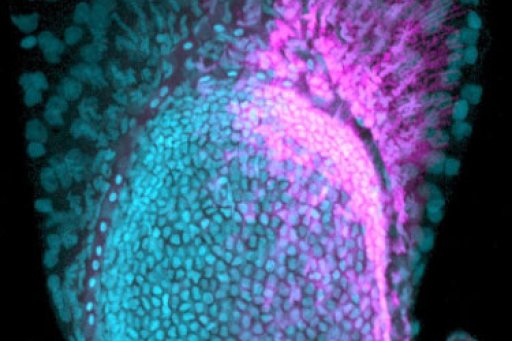

Colline de l’Acropole d’Athènes.

Vous venez de Grèce et y avez effectué une partie de votre parcours académique…

Le système grec est très différent du système français. J’ai passé l’équivalent du baccalauréat, puis un concours national d’entrée à la faculté, qui pourrait correspondre aux classes préparatoires françaises. En Grèce, c’est le passage obligé pour toutes les personnes qui veulent suivre des études supérieures.

Parmi les quatre sections proposées dans ces classes préparatoires, j’avais choisi lettres et sciences humaines, et je me suis par la suite spécialisée en archéologie. Cela me plaisait particulièrement, car c’était la formation la plus pratique au sein des sciences humaines : un archéologue parle beaucoup plus avec la matière qu’un linguiste.

Pendant mes études, il m’a été proposé de traduire du français au grec un livre de topographie d’une ancienne région méconnue, à l’ouest de Delphes. À l’époque, je n’avais pas un très bon niveau de français, cela n’a pas été facile !

Pour ce travail, j’ai dû demander l’autorisation à l’École française d’Athènes et je suis entrée en contact avec un professeur qui m’a proposé de faire un DEA (équivalent du master 2) en France, à l’École pratique des hautes études (EPHE), avec comme sujet de recherche ladite région méconnue, la Locride de l’Ouest.

La poursuite en doctorat s’est-elle engagée naturellement ?

Oui, car j’ai pris goût pour cette approche topographique : étudier les édifices, les lieux et les événements associés, qui nous sont décrits par les sources, dans le temps et dans l’espace.

J’ai démarré alors une thèse en cotutelle avec François de Polignac (EPHE) et Didier Viviers (Université libre de Bruxelles). François de Polignac encourageait le décloisonnement des disciplines, contrairement à beaucoup d’autres professeurs qui voulaient me catégoriser soit en architecture, soit en histoire des institutions, soit en lettres classiques…

Durant mon doctorat, François de Polignac m’a orientée vers John Scheid, titulaire de la chaire Religion, institutions et société de la Rome antique (2001-2016), pour mettre en route une collaboration à propos des lieux de culte de l’Antiquité. Je suis arrivée au Collège de France pour travailler avec John Scheid et, après son départ à la retraite, j’ai réussi à obtenir un poste en proposant un projet de recherche à l’interface entre quatre chaires du pôle Mondes méditerranéens anciens de l’Institut des civilisations.

Néanmoins dans la pratique, je ne suis pas devenue spécialiste de toutes ces chaires. Mon utilité tient plus à mon expérience du montage de projets : saisir la technicité administrative, tenir les délais, contacter les parties prenantes, mettre à jour la bibliographie, etc.

Comment contribuez-vous aux activités de ces professeurs du Collège de France ?

Mon rôle est de comprendre et traduire la volonté des professeurs pour leur donner une forme qui a une cohérence scientifique, et qui répond au besoin d’un certain public. Cela peut être une publication, un livre, un séminaire, une base de données, etc.

Par exemple, je participe aux chroniques archéologiques de la revue Kernos, spécialisée dans la religion grecque antique et dont la directrice est la Pr Vinciane Pirenne-Delforge. Ces chroniques font le point sur l’actualité de l’archéologie dans le domaine des faits et phénomènes religieux de la Grèce antique. J’alimente les chroniques et je donne une image de l’avancement de la recherche par région et par époque. C’est une forme de journalisme scientifique.

Je me suis impliquée également dans la médiation scientifique autour de l’exposition « Le papyrus dans tous ces États, de Cléopâtre à Clovis », commissionnée par le Pr Jean-Luc Fournet, notamment au sujet du format des visites guidées, même si je ne suis pas du tout papyrologue !

Mon emploi du temps est très lourd, je dois être efficace. Après la naissance de mon fils, par la force des choses, j’ai appris à faire les choses rapidement. Il faut admettre que c’est extrêmement difficile de combiner de manière juste et équilibrée la vie de famille et la vie de recherche. Les deux n’ont pas de limites : on ne peut pas arrêter de réfléchir à son sujet à six heures du soir ! Les chercheurs sont comme des artistes : il y a beaucoup de travail et il y a une partie d’inspiration, de création.

Parallèlement, vous menez aussi des recherches personnelles…

Reconstitution de la colonne représentant la légende de la fondation du sanctuaire d’Asclépios. Sur la face arrière, la porte du sanctuaire et une cigogne sur un tronc d’arbre, ce qui fait allusion à l’emplacement du sanctuaire près du mur Pelargikon. En grec ancien, le mot Pelargikon s’apparente au mot Pelargoi qui signifie « cigognes ». Musée de l’Acropole d’Athènes.

De manière indépendante de la recherche menée au Collège de France, je suis notamment chargée de conférences à l’EPHE depuis quelques années. Cette année, je traite du Pélargikon d’Athènes. Il s’agit de la première fortification de l’Acropole d’Athènes, le plateau rocheux calcaire s’élevant au centre de la ville. Ces grands murs d’enceinte datent de l’époque mycénienne, soit du XIIe siècle av. J.-C., et sont composés d’énormes blocs de pierre. Les extraire, les déplacer et les monter demandait un savoir-faire et des techniques très élaborées.

Plus tard, au VIe siècle av. J.-C., donc environ six cents ans après que ces murs ont été érigés, et alors que leur rôle de défense n’est plus d’actualité, une légende attribue cette construction aux Pélasges, Pelasgoi en grec ancien. Ils seraient un peuple de navigateurs étrangers qui auraient été invités par les Athéniens pour cette édification. D’où le nom de Pelargikon. Cette légende nous parle également de la présence et des agissements des Pélasges à différents endroits dans l’Attique, le territoire d’Athènes, et de leurs voyages plus lointains.

À partir de l’histoire de ce peuple mythique et bien d’autres sources, je veux arriver à une image qui montre que le Pélargikon, qui délimite la colline de l’Acropole, est une remarquable représentation de la centralisation du territoire attique. La légende, les données textuelles et les vestiges, qui sont liés à cette construction majeure, nous donnent des éléments d’unification du territoire attique d’est en ouest.

Dans les esprits, le paysage de la ville est purement conceptuel. Il ne se crée pas par rapport à la distance réelle entre deux lieux, mais par rapport à la distance symbolique qui les sépare.

À travers ces arguments, quelle cause souhaitez-vous défendre ?

Je milite pour faire valoir l’idée du changement et du mouvement perpétuel de la civilisation et de la ville, car notre ère moderne masque cela. Les musées, par exemple, nous donnent une image plutôt figée de ce qu’est l’histoire de l’art dans l’Antiquité.

Je veux montrer dans mes conférences actuelles à l’EPHE que la colline de l’Acropole d’Athènes était beaucoup plus accessible et changeante que ce que l’on veut généralement croire, sans doute pour des raisons pédagogiques ou de simplification. Cette tendance écrase toutes les nuances d’un lieu à l’autre, d’une époque à l’autre, d’une communauté à l’autre. Toutefois concernant l’Antiquité, il faut se méfier des théories universelles.

Dans l’imaginaire collectif, la contribution de sciences comme la médecine est visible et immédiate. Ce que l’on fait, nous historiens, c’est tout aussi important, il ne faut pas confondre l’urgence et l’importance. Étudier une civilisation, en l’occurrence l’Antiquité gréco-romaine – puisque l’on considère que l’Europe en a hérité –, est extrêmement formateur pour la compréhension du monde qu’on occupe.

----------

Despina Chatzivasiliou est ingénieur-chercheur au sein du pôle Mondes méditerranéens anciens de l’Institut des civilisations. Elle travaille pour quatre professeurs du Collège de France : Jean-Pierre Brun, chaire Techniques et économies de la Méditerranée antique ; Jean-Luc Fournet, chaire Culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine ; Dario Mantovani, chaire Droit, culture et société de la Rome antique et Vinciane Pirenne-Delforge, chaire Religion, histoire et société dans le monde grec antique.

Propos recueillis par Océane Alouda